Projektverbund BayBionik - Von der Natur zur Technik

Am 17.03.2022 stellten die Projektnehmer die Ergebnisse des Verbunds Umweltminister Glauber und der Öffentlichkeit bei einem wissenschaftlichen Marktplatz im Bionicum im Tiergarten Nürnberg vor.

Der Projektverbund zeigte die Chancen der Bionik für den technischen Umweltschutz auf. Wissenschaftlich-technischer Fortschritt, der den Umweltschutz explizit berücksichtigt, ermöglicht nachhaltiges Wirtschaften und verantwortungsvolle Innovation. Durch die Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern wie dem Schutz- und Sportkleidungshersteller UVEX oder dem Kunststoffspezialisten für KFZ-Teile PARAT konnten anwendungsnahe umweltfreundlichere Techniken entwickelt werden. Eine durchgeführte Zielgruppenanalyse wurde genutzt, um interessierte Unternehmen gezielt auf die Ergebnisse des Projektverbundes aufmerksam zu machen. So soll auch zukünftig die Zusammenarbeit zwischen den Projektgruppen und Unternehmen gestärkt werden.

BayBionik dient als Vorzeigebeispiel für einen ganzheitlichen Ansatz bei der Produktentwicklung, der den gesamten Lebenszyklus eines Produktes berücksichtigt. Bionik kann helfen, umweltfreundlichere Verfahren bereits bei Entwicklung und Herstellung zu nutzen und zu berücksichtigen. Die interdisziplinäre Zusammenarbeit im Bereich der Bionik-Forschung und -Entwicklung konnte durch den Projektverbund trotz Corona-Pandemie maßgeblich gestärkt und das Thema Nachhaltigkeit verstärkt im Bewusstsein der Forscher verankert werden.

Durch die Einbindung des Bionicums konnten Forschungsergebnisse zeitnah und allgemeinverständlich einem breiten Publikum vermittelt werden. Es sind zahlreiche Materialien für Unterricht und Bildung (Videos, Podcasts, digitale Arbeitsmaterialien für Schulen, eine spielerische Lern-App) entstanden, die den Gedanken der Nachhaltigkeit in der Bevölkerung fester verankern.

Projektverbund BayBionik

Die Natur ist effizient, sowohl was den Verbrauch von Energie als auch von Rohstoffen anbelangt. In der Natur geht nichts verloren, alles wird wiederverwertet. Die Bionik kann als Verbindung von Biologie und Technik dieses Wissen nutzen.

Im Auftrag des Bayerischen Umweltministeriums hat die Technische Hochschule Deggendorf daher den Projektverbund „BayBionik - Von der Natur zur Technik“ entwickelt.

Der Projektverbund BayBionik lief von 2019 bis 2022. Beteiligt waren Forschergruppen aus Bayreuth, Deggendorf, Erlangen, Freyung, Nürnberg und Straubing. Das Bayerische Umweltministerium finanzierte den Projektverbund mit einem Gesamtvolumen von 1,8 Millionen Euro.

Ergebnisse der Teilprojekte

Der Projektverbund bestand aus zwei Schwerpunkten mit insgesamt sechs Forschungsprojekten, einem Bildungsprojekt und einem Vorhaben, das den Verbund koordiniert.

Schwerpunkt: Selbstreinigende, nachhaltige Oberflächen

Selbstreinigende Oberflächen inspiriert durch die Kannenpflanze, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Lehrstuhl für Feststoff- und Grenzflächenverfahrenstechnik, Prof. Dr. Nicolas Vogel

Kannenpflanzen aus der Nepenthes Familie liefern interessante Ansätze für stark abweisende Beschichtungen. Die fleischfressende Pflanze bildet an ihrem Kannenrand eine glitschige Oberfläche. Insekten können sich nicht festhalten und schlittern unaufhaltsam ins Innere der Kanne. Nach diesem Vorbild konnten Antihaft-Beschichtungen hergestellt werden, die Verschmutzungen einfach an der Oberfläche abgleiten lassen. So wurde eine einfache, skalierbare und nachhaltige Beschichtungsmethode für flüssigkeitsabweisende, selbstreinigende und nicht-foulende Oberflächen entwickelt, u. a. zur Verhinderung von Muschel- oder Algenbewuchs oder zur verbesserten Reinigung (Zementabweisung an Stiefeln im Baubereich). Es konnte eine effiziente Regenerationsstrategie bei Verlust der abweisenden Eigenschaften und ein skalierbares Auftragsverfahren (Spray Coating) erarbeitet werden.

(Foto: Kannenpflanze, Quelle: public domain)

Nachhaltige Oberflächenfunktionalisierung nach dem Vorbild der Natur, Technische Hochschule Deggendorf, Prof. Dr. Martin Aust

Die Oberflächen von Produkten des täglichen Bedarfs werden mit Funktionen, wie z. B. der leichten Reinigbarkeit, versehen. Hierzu werden diese Produkte in einem zusätzlichen Verfahrensschritt beschichtet. Diese Beschichtungen sind während der Benutzung der Gegenstände Umwelteinflüssen ausgesetzt, die die Beschichtung schädigen oder zerstören können. Die Funktion geht verloren.Die langanhaltende Funktionalität einer leicht zu reinigenden Oberfläche wurde über Depots eines Wirkstoffs im Kunststoffmaterial weiterentwickelt, z. B. für Anbauteile aus Kunststoff für Nutzfahrzeuge. So kann eine energieaufwendige und teils giftige Beschichtung überflüssig werden. Positive Eigenschaften der Kunststoffe wurden mit Hilfe von Klimawechseltests auf ihre Haltbarkeit und Selbsterneuerung getestet. Es konnte bereits ein erster Prototyp für reale Anwendung im Caravanbereich gefertigt werden.

(Foto: Lotuseffekt; Quelle: Karlheinz Knoch)

Schwerpunkt: Intelligente, ressourceneffiziente Systeme

Energieeffiziente Herstellung strukturierter Biokeramik, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Lehrstuhl Glas und Keramik, Prof. Dr. Stephan E. Wolf

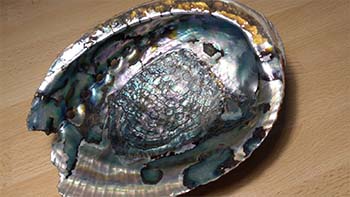

Knochen, Zähne oder Muschelschalen: Viele Lebewesen bauen Schicht für Schicht eine leistungsfähige Biokeramik auf. In Perlmutt z. B. wechseln sich Schichten von Kalk mit denen von Proteinen ab. Erst die Verbindung aus beiden macht Perlmutt so außerordentlich belastbar. Biokeramiken sparen dabei Material und Energie: Eine Muschel muss weniger Schale bilden, ein Skelett wird leichter. Der Aufbauprozess funktioniert bereits bei geringen Temperaturen, wie etwa bei 4°C in der Tiefsee. Menschengemachte Keramiken müssen bei 800 - 2500°C gebrannt werden, damit sie sich ausreichend verfestigen können. Durch Anpassung von Syntheseprinzipien aus der Natur konnte im Vorhaben ein ressourceneffizientes, da bei Raumtemperatur stattfindendes, Layer-by-Layer-Verfahren etabliert werden. Dadurch können Hybridkeramik-Schichten generiert werden, die als neue Materialklasse einen anorganischen und einen organischen Anteil zu einer funktionellen Einheit verbinden.(Foto: Perlmutt; Quelle: Stephan E. Wolf)

Bionische High-Tech-Materialien für optische Anwendungen; BionOptik I: Universität Bay-reuth, Lehrstuhl für Biomaterialien, Prof. Dr. Thomas Scheibel

BionOptik II: Technische Universität München Campus Straubing, Lehrstuhl für Biogene Polymere, Prof. Dr. Cordt Zollfrank

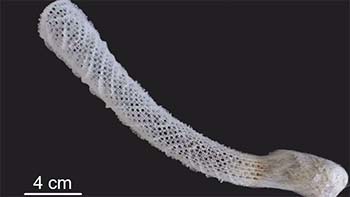

In den beiden Projekten wurden Biopolymere als optische Materialien, nach dem Vorbild des Gießkannenschwamms aus Mantel und Kern bestehend, genutzt, um im Sinne der Bioökonomie neuartige Biopolymer-optische Fasern nachhaltig ohne fossile Rohstoffe herzustellen. Lichtwellenleiter spielen sowohl in der technischen Optik als auch zur Datenübertragung eine besondere Rolle. Dazu wurden Spinnenseidenproteine als Mantel erfolgreich mit einer Cellulose-bindenden-Domäne gekoppelt und in Bakterien hergestellt (BionOptik I). Im BionOptik II-Teilprojekt wurden über ein Nassspinnverfahren Cellulosefasern erzeugt, die als Kernstruktur für die Lichtwellenleiter dienen. Die bisher hergestellten Regeneratcellulosefasern weisen den zurzeit weltweit niedrigsten Dämpfungsverlust für optische Fasern auf Cellulosebasis auf. Kommerzielle Anwendungen sind denkbar. (Foto: Giesskannenschwamm; Quelle: Martin Reimer)

Ein Eulenhalsgelenk für effizientere Maschinen, Technische Hochschule Nürnberg, Institut für Chemie, Material- und Produktentwicklung, Prof. Dr. Rüdiger Hornfeck

Für eine gute Rundumsicht drehen Eulen ihren Kopf fast komplett um die eigene Achse. Die genaue Analyse dieser Bewegung und vor allem die ununterbrochene Blutzufuhr des Gehirns während der starken Verdrehung des Halses standen im Fokus dieses BayBionik-Projekts. In Anlehnung am biologischen Aufbau der Eulenkopfdrehung wurde im Vorhaben „ein bionisch inspirierter“ Robotergreifarm gebaut. Als Antriebstechnik, um die flexiblen Bewegungen des Greifarms zu ermöglichen, wurden ressourcenschonende FGL-Drähte (Formgedächtnislegierungen) eingesetzt, die trotz geringem Bauraum ausreichend Kräfte liefern können. Ein Prototyp des Gelenkarms zeigt hohe Beweglichkeit und Erreichbarkeit von vielen Positionen, die mit Hilfe von Bewegungskarten visuell dargestellt werden können. Dieses bionische Konstruktionsprinzip ist energieeffizient und kann für neuartige Gelenkroboter z. B. zu Inspektionszwecken und zum Bewegen leichter Lasten nützlich sein.

(Foto: Schneeeule; Quelle: Peter Steidl)

Koordinierungs- und Begleitvorhaben für den Projektverbund BayBionik

Koordinierungsvorhaben zum Projektverbund BayBionik, Technische Hochschule Deggendorf, Technologie Campus Freyung, Arbeitsgruppe Bionik, Kirsten Wommer, Dr. Kristina Wanieck

Das Vorhaben war verantwortlich für die Organisation des Projektverbundes, das Berichtswesen und die wissenschaftliche Kontrolle. Es koordinierte die Zusammenarbeit der einzelnen Projekte im Verbund und innerhalb der Schwerpunkte, um Synergieeffekte zu schaffen, die Außendarstellung des Verbunds und die Präsentation der Ergebnisse in der Öffentlichkeit. Dazu wurde u. a. ein eigener Internetauftritt des Verbunds etabliert. So konnte das Bewusstsein für den nachhaltigen Umgang mit Ressourcen, für umweltschonende Produktionsprozesse und verantwortungsvolle Entsorgung innerhalb des Projektverbundes gestärkt werden. Die beteiligten Institutionen wurden über eine bibliographische sowie eine Zielgruppenanalyse unterstützt, der Verbund bei externen Veranstaltungen vorgestellt und im (inter-) nationalen Kontext positioniert.

Begleitvorhaben des Bionicums für den Projektverbund BayBionik, Bionicum im Tiergarten Nürnberg, Dr. Eva Gebauer

Im Begleitvorhaben wurde durch die Zusammenarbeit mit dem Bionicum Nürnberg der Nachhaltigkeitsgedanke mit Beispielen der positiv wahrgenommenen Bionik über moderne Mittel der Didaktik und Pädagogik an die breite Öffentlichkeit herangetragen. Neben öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen entstanden u. a. Videos und Podcasts zu jedem Teilprojekt, digitale Arbeitsmaterialien für Schulen, eine Sonderausstellung und eine App zum Projektverbund. Die angehende Astronautin Dr. Suzanna Randall macht in einem holographischen Wanderexponat dafür Werbung.

Mehr über den Projektverbund ist auf der Internetseite BayBionik zu finden.

Gesamtfinanzierung

1,8 Millionen Euro