Radon-Vorsorgegebiete

Seit Anfang 2019 enthalten das Strahlenschutzgesetz und die Strahlenschutzverordnung des Bundes neue Regelungen zum natürlich vorkommenden radioaktiven Edelgas Radon, das in unterschiedlichen Konzentrationen überall in der Natur vorhanden ist. Radon entsteht im Boden durch den radioaktiven Zerfall von Uran und kann beispielsweise durch undichte Fugen oder Risse in Häuser gelangen. Bei längeren Aufenthalten in Räumen mit erhöhten Radonkonzentrationen kann die Entstehung von schwerwiegenden Lungenerkrankungen begünstigt werden.

Das Gesetz sieht unter anderem vor, dass deutschlandweit sogenannte Radon-Vorsorgegebiete festgelegt werden müssen. Radon-Vorsorgegebiete sind Gebiete, in denen erwartet wird, dass die über das Jahr gemittelte Radonkonzentration in der Luft in einer beträchtlichen Anzahl von Gebäuden (10 %) mit Aufenthaltsräumen oder Arbeitsplätzen den gesetzlich festgelegten Referenzwert von 300 Becquerel pro Kubikmeter (Bq/m3) Luft überschreitet.

Anhand von Prognosekarten des Bundesamtes für Strahlenschutz wurde der Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge als solches potentielles Radon-Vorsorgegebiet erkannt. Vom Landesamt für Umwelt (LfU) beauftragte Messungen der Bodenluft stützen diese Einschätzung.

In Bayern wurde der Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge als Radon-Vorsorgegebiet festgelegt. Die Festlegung erfolgte durch eine Allgemeinverfügung des Bayerischen Staatsministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz und trat am 11.02.2021 in Kraft. Weitere Informationen zur fachlichen Entscheidungsgrundlage sind in der Allgemeinverfügung enthalten.

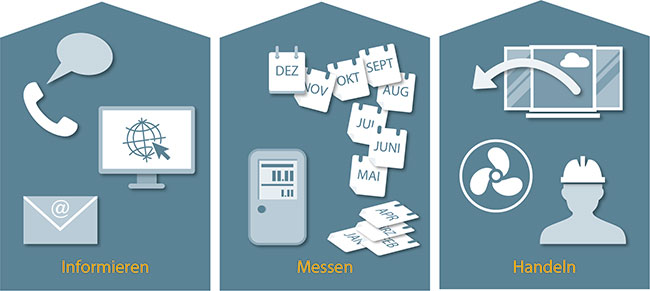

In Radon-Vorsorgegebieten entsteht für Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber die gesetzliche Verpflichtung, an allen Arbeitsplätzen im Erd- und Kellergeschoss die Radonkonzentration zu messen. Diese Messungen müssen innerhalb von 18 Monaten nach Festlegung als Radon-Vorsorgegebiet abgeschlossen sein. Dabei beträgt die Messdauer 12 Monate. Es muss mit Messgeräten von einer anerkannten Stelle gemessen werden, am besten mit kleinen Messdosen, sogenannten Exposimetern. Das Bundesamt für Strahlenschutz führt eine Liste über diese anerkannten Stellen. Die Exposimeter werden an Arbeitsplätzen ausgelegt und nach 12 Monaten zur Auswertung an die anerkannte Stelle zurückgeschickt. Nach kurzer Zeit erhält man so qualitätsgesicherte Ergebnisse.

Aus Werten unterhalb von 300 Bq/m3 Luft ergibt sich keine Pflicht zu handeln.

Wird der Referenzwert an Arbeitsplätzen überschritten, müssen Radon-Schutzmaßnahmen umgesetzt werden. Dies gilt auch außerhalb von Radon-Vorsorgegebieten. Diese Radon-Schutzmaßnahmen können von einfachen Abdichtungsmaßnahmen bis hin zu Sanierungen reichen. Als Sofortmaßnahme kann regelmäßiges Stoßlüften zu niedrigeren Radonkonzentrationen führen. Anschließend muss erneut über 12 Monate gemessen werden. Sollten die durchgeführten Radon-Schutzmaßnahmen die Radonkonzentration nicht unter den Referenzwert senken, muss der Arbeitsplatz beim Bayerischen Landesamt für Umwelt angemeldet werden.

In Radon-Vorsorgegebieten muss zudem bei Neubauten neben den überall verpflichtenden Maßnahmen zum Feuchteschutz eine weitere Maßnahme zum Schutz vor Radon umgesetzt werden.

Nicht nur in Radon-Vorsorgegebieten, sondern auch außerhalb ist eine Überschreitung des gesetzlich festgelegten Referenzwerts von 300 Bq/m3 Luft möglich. So hat neben dem Radongehalt im Boden z.B. die Bausubstanz eines Gebäudes ebenfalls Einfluss auf die Radonsituation. Deswegen sind auch außerhalb von Radon-Vorsorgegebieten Messungen sinnvoll. Denn nur eine Messung lässt eine eindeutige Aussage über die Radonkonzentration in Gebäuden zu.

Auf der Internetseite des LfU finden sich umfassende Informationen zum Thema Radon, Radonmessungen, Radon-Schutzmaßnahmen und den Pflichten innerhalb und außerhalb von Radon-Vorsorgegebieten.